9月即将到来的时候,51岁的艾热提·吾买尔驾车穿越全长424公里的阿和沙漠公路,从天山南麓的阿拉尔回到了昆仑山北缘的和田。到了青贮的时节,他必须赶在秋天到来草木枯黄之前,为自家庄园中的数百头奶牛和山羊备足过冬的养料。

传统农具及种植。

这是在极端干燥的亚细亚腹地,424公里的距离中有407公里的沙漠路段,和田和阿拉尔两座来自不同山地的雪水滋养的绿洲城市分居于广袤的塔克拉玛干沙漠南北两端。阿和沙漠公路像一条黑色长龙游弋在茫茫沙海中,沿途护卫它的看起来只有两道随沙丘起伏的麦草方格。正值丰水季节,和田河两岸葱郁的胡杨林像一把绿色长剑自南向北刺入沙漠深处,最终与沙漠北缘的塔里木河相接。

艾热提的庄园在阿和沙漠公路尽头的玉龙喀什河桥下,向西与和田市区隔河相望。玉龙喀什河与和田市区西侧的喀拉喀什河占据了全地区30多条河流总径流量的六成以上,两者在阔什拉什汇合成和田河,然后一路向北,流入塔里木河。这两条河道也是和田玉最重要的产地,因各自主要出产白玉和墨玉,历史上又分别称为“白玉河”和“墨玉河”。

“半年桑果半年粮”

艾热提那块200亩的庄园中有含玉的古河床和几十亩葡萄园、枣园。我们见到艾热提的时候,他刚刚从沙漠公路下来,赤脚走在庄园柔细的沙地中,满身还带着来自沙漠腹地的风尘气息,而庄园内的葡萄藤、枣树、梨树上已经挂满累累的果实,在浓密的绿叶间泛着一簇簇或青或黄或红的光泽。再过些日子,在9月的骄阳中,有些葡萄会像抹布一样,直接晒成果干。其实这不关烈日的事,那些成熟的葡萄先是被麻雀啄了籽,而后又被马蜂吸干了汁液。

庄园的牛羊偶尔也会来葡萄架或者果树边转转,然后晃动着尾巴轰赶着蜂蝇回到空地上的专门圈舍。和田百姓中养牛的不多,而艾热提庄园中的奶牛主要靠天然饲料喂养,因此这里的牛奶尤其好卖,尤其是冬天没有新鲜水果吃的日子,而外地的牛奶加工企业也会来这里收购鲜奶,贴上他们自己的牌子出售,价格自然要翻上几成。

无论规模还是经营模式,艾热提的庄园和他老家的果园已有很大的不同。艾热提的老家在民丰县的沙漠中,那也是他小时候的乐园。那时城市里的粮食少,在和田的日子不太好过,每年艾热提都要跟随父母回到民丰老家住上三四个月。那时家家户户院子后面或者一侧都有至少一亩的果园,桑树、桃子、杏子、葡萄、木梨、核桃,各种果树种类繁多。

六月,桑葚最早拉开一年中果子成熟的序幕,然后是杏子和桃子,吃不完的桃子用麦草覆盖起来,可以从七月一直保存到十月;九月是葡萄成熟的季节,打霜以后,剩下的葡萄就抡到房顶晒成果干;然后做杏干,这样一直到来年开春,都有果子可吃。因此,艾热提的老乡们常常用“半年桑果半年粮”来形容自己一年的生活。

小时候,艾热提在老家随便花上几毛钱就可以填饱肚子。而实际上,“那时候拿果子来卖钱的人很少”,就算是陌生人经过果园也可以随意采摘享用树上的果实,老乡们不会有丝毫吝啬的意思,因为他们相信自家的果实被客人分享得越多,来年就会长得更旺,结得更多。

笼罩在果园中的村庄

不过,近些年传统的庭院越来越少,这是因为沙漠化和城镇化使得可用的土地也越来越少。现在的孩子对于沙漠中的果园也没了艾热提那样的感情,他的女儿进了沙漠还能感叹那些矗立的佛塔和古老的果园遗迹,而他在内地上学的儿子更喜欢那些城里的网吧和茶吧。

对和田传统庭院价值的再发现,最终依然有赖于经济发展的诉求。

丰收的水果。

2001年,当时还在和田地区人大任职的热合曼开始积极推动再造农村庭院经济的试点。他选择的试点村落是墨玉县托乎拉乡塔什坎特村。

这里距离墨玉县城大约两三公里,距离喀拉喀什河(墨玉河)也不过只有几公里的距离。从喀拉喀什河引入的灌渠直接通到村子的田间地头,但人均只有9分地左右,有限的土地优先种植了粮食作物和大棚蔬菜,似乎再无余地可用。但是,热合曼发现,在村庄内部,道路两旁、院落门墙到处都种满了高大的青杨,将村庄严严实实地笼罩在绿树丛中;而在其间,村子中还四处零散分布着一些百年以上的老核桃树,“树不多,总共有160多棵”;听村民说,这里还曾经有植桑养蚕的传统,但即便在较好的年份,一亩桑树也不过可以供养半盒蚕,每年大约可以带来七八十元的收入。

“那些青杨都是过去国家发动种植防风林时栽下的。”塔什坎特村党支部书记白克尔说,而散落的那100多棵老核桃树则是过去村里庭院果园的遗存。现在的村庄规划齐整,院落布局紧凑,白克尔已不太能回忆起村里过去家家庭院、户户果园的情况。

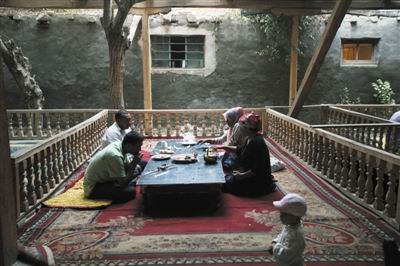

热合曼的建议是,充分利用房前屋后、路边道旁的空间,伐掉青杨,改种果树。努尔·买买提是村里较早响应倡议的农户之一,他伐掉自家院子周围的青杨之后,用这些木材盖起了新的正房,不变的是正房门前的凉棚,南疆灼热的阳光透过凉棚缝隙斜射下来,院子在影影绰绰中铺满了一缕缕过滤后的清凉。取代青杨的是核桃树,努尔·买买提又在自家院门口搭出了一座拱形的葡萄架,茂密的核桃和葡萄枝叶越过墙头,将整座院落笼罩在一片浓阴之中。

更多起初不舍得砍掉青杨的人家也慢慢转过弯来,新开挖的灌渠延伸到每家院前下。而今的塔什坎特村已是一个笼罩在果园中的村庄。“现在村里人均有20棵核桃树,每棵树的收入大概有200元。”白克尔说,“不过没关系,这些树刚种没几年,都还不太大。”

沙漠边缘再造10万亩绿洲

常年干燥少雨,即便在有河水滋养的和田绿洲中,沙漠的影响也无处不在,比如那灰黄的天空以及树木、庄稼枝叶上常年覆盖着的那层薄薄的尘沙。

从和田市区向东,通往20公里外的洛浦县途中,一条引自玉龙喀什河的灌渠流淌不止。洛浦县与和田市区以及和田市西侧的墨玉县几乎连为一体,这也是和田地区面积最大的一片绿洲地带。但过了洛浦县城继续向东,前往拜什托格拉克乡的道路两旁,已难见成片的庄稼和树林,丛丛低矮的沙棘星星般地点缀在漫无边际的沙丘之间。那条灌渠依旧向前流淌,沟渠土坎上稀稀拉拉地长着一些杂草和细矮的小树,成为这条道路两旁聊胜于无的行道景观。“没有灌渠中的水,这些也不会长。”陪同我们的当地朋友陈亮说。

这条灌渠也是前方拜什托格拉克乡几个村庄百姓的生计所在。刚一进入乡境,一片茂密的枣园就出现在道路南侧。正是枣子即将成熟的季节,女主人热情地将我们让进枣园,笑着叮嘱我们随意采摘品尝。看我们不好意思,她干脆钻进果园浓密的枝叶间,接连不断地进出,刚摘下的枣子捧了又捧,那些枣子在她的手中,半红半绿,薄薄的一层微尘下,依然散发着透亮的光泽。

其实,这处果园已经在沙漠的边缘地带,距此10公里已是塔克拉玛干沙漠的腹地。而今那片沙漠中正在再造起一片10万亩的“绿洲”。我们到达的时候,这片“绿洲”刚开发不过10个月的时间。刚种下的红枣树苗还只有一尺多高,用薄膜紧紧地包裹着,150多万株防风林才刚刚定根,而在一旁,一大片玉米已经成熟、等待收割。

洛浦县委办公室马振勋说,在北京援疆指挥部支持下建设的这片10万亩生态农业科技示范园将使全县百姓平均每人增加半亩土地,而其用水主要取自沙漠中的地下水。园区中一片安置点正在建设,未来,将有数百户当地百姓迁入,将这片新建的“绿洲”作为自己的家园。

■ 和田考古

步步向沙漠边缘迁徙

每年春夏来临之际,积雪融水自昆仑山冲决而下,直泻到塔克拉玛干沙漠,其中多数被酷热干燥的沙粒所吸收而干涸或者隐入地下,只有少数能够穿越沙漠,奔向终点。这样的河流,自西向东有30多条。尽管终点不一,但在河道与沙漠相交之处,常常也是绿洲形成的地方。

有多少河道,就有多少绿洲。这些绿洲横向断断续续点缀在昆仑山与塔克拉玛干沙漠之间的山前地带。在现在这个丰水的时节,艾热提溯和田河而上,似乎依然可以想见数百年前和田古道上的商旅繁忙,而其终点便是塔克拉玛干沙漠南缘那一处处绿色的家园。

曾任新疆文物考古研究所所长的维吾尔族考古学家伊弟利斯深刻的观察和体会到这些年河道的后缩。2008年4月,他曾带队从于田县出发,沿着克里雅河北上,进入塔克拉玛干沙漠腹地,考察数月前当地大河沿乡一位维吾尔族乡民发现的一处墓地。在当时,这已是克里雅河的极北之处,在绝大多数时间中,河水已很难抵达此处,因此,伊弟利斯将之命名为“北方墓地”,距今约三四千年。而在远古时期,克里雅河正是经过这里继续向北汇入了塔里木河。

由北方墓地向南,伊弟利斯发现,在克里雅河沿岸,依次分布着西汉时期的圆沙古城、汉晋时期的喀拉墩遗址、唐代的丹丹乌里克遗址,直到如今已经是最深入沙漠腹地的村庄大河沿,越靠近河道上游,人类遗址或者聚落的年代越为切近,而这也正是沙进河退,人们不得不随着河道一步步向沙漠边缘迁徙的写照。

美国东方学家拉铁摩尔曾分析称,在塔克拉玛干沙漠边缘这种典型的绿洲地带,是毫无疑问可以产生早期农业的。而裸露的古河床以及线索清晰无比的人类活动遗迹,证明早期的绿洲农业甚至曾经深入如今的沙漠腹地。伊弟利斯在西汉初期的圆沙古城遗址中,就曾发现古代灌渠和粮窖的痕迹,出土了小麦种子和枯干的桑树;汉晋时期的喀拉墩遗址中甚至发现了成片的葡萄园遗迹。和农业相关的遗存最为丰富的,还要数另一条重要河道尼雅河岸边、同样属于汉晋时期的尼雅遗址,这里发掘出葡萄籽、干梨、桃、杏等,甚至有人工加工的麻糖和笔直的桑树林阴大道。

大河沿完善的古代灌渠系统遗存,表明那里也曾经存在着较为发达的农业,而今则已完全靠畜牧为生。

庭院里的羊圈。

■ 民间记忆

传统麻糖,苞谷青稞一起熬

●买买托哈达·艾哈迈提,阿布丹食品有限公司技术员

2004年,这家厂子刚开的时候,我就被邀请过来做了技术员,主要做麻糖。我家就在附近的墨玉镇上,也是做麻糖的世家。从我爷爷那辈起,我们就得到了一个绰号,叫做“合玛克”,在汉语中大概是木槌的意思。这可能是说我爷爷的手劲大,像槌子一样。过去在家里做麻糖熬糖稀的时候,都要用手搅动,连续不停搅动6个小时,是个很累人的力气活儿。现在在厂子里都用机器搅,把手腾出来了。

内地路边上经常能见到卖新疆麻糖的吧,听说也有地方叫“切糕”,推个板车,上面有核桃仁、葡萄干之类的做成的一大块,切下来一块要多少钱的那种。这些麻糖已经不是传统做法,最主要是加了砂糖,而传统的麻糖是一定要用苞谷跟青稞熬的玉米糖做的。加砂糖的味道更甜,比较脆硬,更容易成型;而玉米糖做得比较软、黏,吃起来是一种淡淡的甜味。吃麻糖主要因为我们爱吃核桃,而核桃吃多了又容易伤身体,加上玉米糖混合以后,可以减少那种不舒服的感觉。

■ 栏目

这里没有闹过饥荒

●马雪琴,新疆农业科学院研究员

和田地区的几个市县中,因为土壤、水利条件,重点发展的果树也各不相同。比如皮山和策勒两县以石榴为主,核桃和葡萄主要集中在和田县和墨玉县。就核桃、葡萄来说,和田和墨玉两县的沙质土壤通透性强,比较便于这两种果木生长;这里的土壤一般厚度在两米左右,下面是砾石层,水少的时候,土壤可以储存充足的水分,而水多时,多余的水又可以通过砾石层缝隙渗漏下去。总体来讲,和田地区光照充足,昼夜温差大,便于果实积累糖分,因此其果实的甜度也高。

和田的果树在很长时间内是在保证粮食种植的前提下才能有所发展,因为这里地处沙漠边缘,与外界相对隔绝,交通不便,所以很长时间内已形成了“500里不调粮,100里不调草”的生产生活习惯。优先保证粮食生产,同时又有数量充足、种类多样的果品,所以即便在上世纪60年代初的三年困难时期,这里也没有闹过饥荒。

饮食和心态让和田人长寿

●张鹤云,原和田地区人大常委会副主任,曾任和田地区农业局局长

和田是举世闻名的“美玉之乡”、“丝绸之乡”、“瓜果之乡”、“地毯之乡”……其实,这里也是一个“长寿之乡”。1984年世界长寿之乡考察团对这一带进行实地考察后把这一地区定为了“世界第四大长寿乡”。据调查,当时和田地区有百岁老人213人,每10万人中有21.8名;而长寿村拉依苏村,2400人中竟然有16个百岁以上老人。远远超过了每10万人中有7.5个百岁老人的国际标准。

和田长寿老人多,和这里的饮食有着很大的关系。就果品来讲,核桃有着很高的营养价值自不必说,这里吃石榴和葡萄是从来不吐籽的。不吐籽,这在以前是因为果品产量有限,不太舍得;而实际上,现在懂得农作物营养特征的人都知道,一种农作物在生长过程中,其实把最精华的部分都留给了种子,这也是植物的一种繁衍本性。

,当地百姓一直有“半年桑果半年粮”的生活习惯。现在去和田某个村子或人家,仍到处可见老爷子随手抓把核桃仁、葡萄干当零食吃的现象。他们的饮食其实非常简单。比如他们的早餐,很多时候就是一小块馕,上面再抹点玫瑰花酱。