(一)东京,只是震感强烈了些

3月11日,14点46分,东京锦乐町,我正在帮朋友Denny搬家。房子晃动时,我们都习惯性地只以为这是再平常不过的一次地震,当书柜翻到时,才意识到要往楼下冲。Denny的房东,67岁的内田老先生却十分冷静,他敞开玄关门,关闭煤气闸门栓,拧开水笼头往浴缸里放水,将沙发底下的急救箱拎到屋外,给我们打了个招呼,然后独自一人钻进厕所里去了。

内田君并不是过度冷静,他只是相信,呆在狭窄空间是最安全的,而大街上反而可能被碎物砸中。我和Denny很快撤到了街上,我看见近处楼房窗台的花盆、杂物不断往下砸,电线杆在空中乱舞,远处600多米高的新东京塔不停晃动。

5分钟,天旋地转。

街对岸水果店的老太太半蹲着,单手扶着墙,面色煞白得吓人;《朝日新闻》的邮递员苦撑着摩托车,报纸还是散落一地;一个日式澡堂子里钻出来几个下象棋的大叔,挂着白毛巾,四处张望着嘟嚷:“噢,这次很大啊,很大!”

几乎是同一时间,水果店老太太的收音机里传出日本电台的报道,大意是说“震源来自日本宫城县,震级正在确认中,请随时注意收听播报,并准备好急救箱。”电台主持人语速很快,但气息还是沉稳,像是在转述昨天的新闻。

大约7分钟后,第一波强震逐渐停息下来。我和Denny第一反应是赶往超市买水。远处不断响起警鸣声。一辆摇晃的电车紧急刹车,停在马路中央,挡住了去路,车厢内的人慌张挤下车,一个姑娘哭着对男友说,“我会不会就这样死掉。”而更多人则是埋头默默前行,我和Denny就夹杂在这样的人流中。一路上看到书店里的书、音响光碟散落在地,最惨的是酒铺和瓷器店,玻璃瓶罐全碎了。711便利店货架上已是一片狼藉。女店员正清扫满地的商品,勉强卖给我们两瓶水后,随即挂上了“暂停营业,请原谅”的牌子。随后,有警察出来维持秩序,我们在一处户外咖啡馆坐下,店员礼貌地给每个人续杯。

此后的两三个小时,我们陆续从手机、电视上看到了NHK的直播报道,才知道海啸已风卷残云般吞噬了东北地区无数村庄,画面骇人。有个画面被反复播放,即一家医院楼顶上有“SOS”标记,有人挥手求救,我记得当时男播音员很冷静地播报医院的详细信息,包括该医院的地址、规模、设备、住院人数等。现场的紧迫毋庸置疑,但一切又都是按部就班。Google日本的主搜索页面上增加了寻人服务;Yahoo 日本也增设了“灾害情报”专栏;Twitter、Facebook等社交网站更是有效地成为“24小时亲友热线”的信息最畅通平台……所有这些转换发生在地震后不到1小时内, 任何人都可以通过它们了解到地震灾情的现状。

日本,一场空前的大灾难发生了,而东京,似乎只是震感强烈了些。

(二)缺席和迟到都是不应该的,即便发生了地震

地震导致全城大赌车,东京23区陷入一片混乱。

我的朋友Kanon家住横滨,距东京有1小时车程。3月11日下午她正好在东京最繁华的新宿区与客户谈判,“当时我们在开会,地震发生后,会议便中断了。”

但是,按照原计划, Kanon1小时后还要参加另一个会议,地点在距离新宿5公里远的涩谷。Twitter上说JR电车已全部停运,道路也被封锁,出租车更是供不应求,而电话信号也已中断。Kanon当时并不知道此次地震的严重程度,也没法确定涩谷的会议是否会被取消,于是她决定步行前往开会地点,“日本就是这样的,如果没有公司的明确指示,缺席和迟到都是不应该的,即便发生了地震。”我感到惊奇,都什么时候了,还惦记着开会?“我们从小在地震中长大,随时防备,随时中断,又随时重启,都习惯了。只是这一次,地震大了点。”

路过表参道时,一群群小学生都戴上了三角形的锡箔安全帽,救护车、消防车一辆辆驶过,这场景Kanon除了在防灾演习以外还从没经历过。但她愣是步行了50分钟,准时赶到了涩谷。其他员工尚未到齐,会议因此推迟了半小时。迟到者对每一个人鞠躬致歉,“真是抱歉,由于实在没想到遇上地震,让大家久等了!”最终,在持续的余震中,大家带着安全帽,开始了会议。

Kanon的会议结束时,已是当晚7点,东京交通已陷入瘫痪,“我看到东京街头尽是步行回家的人群,虽然拥堵,但都自动列队默默地朝前涌动推移,秩序井然,毫无喧哗。晚上七八点,政府开始陆续增设公共巴士班次,大多数人排队等候,也有乘客为抢公车而发生短暂的骚动,但在警察的引导下又很快恢复了平静。我搭乘同事的车回横滨的家,高速路上几乎是停滞状态,但没有任何一个司机按喇叭,眼前的一切,沉默,寂静,不安,仿佛一出场面巨大的无声电影。”

第二天凌晨4点,Kanon才回到横滨,母亲在家等待了一夜,而她父亲则是在公司睡了一夜。

(三)国内亲人,声声唤

在日本的外国人,自然无法做到像日本人那般平静。每个人心里都在纠结,是留?还是撤?东京成田机场一时成了“难民集中营”,塞满了人,预计发放的面包和饮用水在地震当天就缺货了。最先撤的是美国人和法国人,其次就是中国人和韩国人。

日本人地震时坚持准时开会,拥堵的高速路听不见一声喇叭响,塞满避难人群的场所看不到一片垃圾……对于日本人的公民素质,中国媒体都表示了太多的惊诧,诸多细节在新浪微博上被一再转发,而在Kanon这样一个普通日本人看来,这些是再平常不过的了,还反问我,“为什么会觉得这样很奇怪呢?无论有没有地震,有没有海啸,大家都应该这么做吧。”

朋友阿武在东京一家机票代理公司工作。他说地震当天碰到一位法国人,因为到巴黎的机票已卖完,那法国人便毫不犹豫地买了一张到莫斯科的票。逃难的人只有一个目的,那就是趁早离开日本,去哪儿都行。而回中国的机票也是一票难求。据阿武说,“地震当天、次日飞北京的机票已炒到20万日元(约1.4万元人民币),机票代理公司每天300余张的正常份额早就卖光,而能售卖的,都是公司动用了特殊关系从航空公司内部挪出来的票。20万日元的票价,中介商至少要挣7万,而代理公司的利润只有5千左右。”阿武粗算了一笔帐,截止3月18日,他一共卖出了约100张回国机票,他所在的机票公司一共有3名售票员工,而全东京共有300多家机票代理商,即已有10万人次返回国内。“虽然这样的计算很不科学,但东京首都圈30万华人确实已没法淡定了,国内的声音比日本的要恐慌太多。”

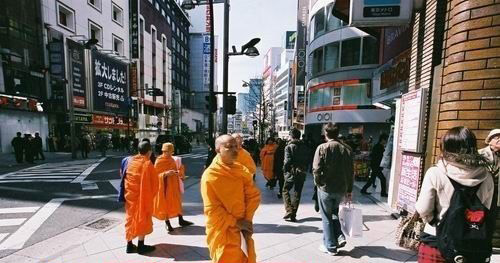

是的,来自国内的声音,反而成了我们最大的心理恐慌。地震后,电话信号中断,家人开始通过QQ等网络工具,声声唤啊声声泪……白天,我和几个朋友聚在一起,会彼此无奈地分享下与国内家人的QQ对话记录,无不是“4号核电站也爆炸了,东京的辐射量已经40倍了”,“刚才新闻说,美国人都要全部撤退了,你怎么还呆得住”,“机票别说2万,10万也要买票回来”之类。一朋友甚至还把这些编成了网络上很红的咆哮体,“尼玛说核辐射,一个个砖家过来解说,吓得国内沿海人民疯狂抢盐抢碘,连北上广这些高智商城市的超市都没盐巴,有木有啊,有木有!!!可人家东京人照常上下班,不带口罩地晃荡,跑酷的,弹唱的,募捐的,关键时候显对比啊,有木有!!!毕业典礼不延期,入学手续不延期,选课上课不延期,俺们就回国安抚亲人,有木有啊,有木有!!!”

很多留学生便是在家人的“催泪召唤”中条件反射地撤离了。无法回国的,也开始考虑撤往日本南部城市大阪、京都、神户、名古屋等地。朋友聿峰也在3月15日去了大阪,听他说,大阪的多数酒店都已客满,华人和欧美人各占一半。

国内有媒体朋友托我拍一些东京街头的地震图片,传回去后,编辑说看不太出来地震的痕迹,能否再拍一些。可是,我眼前的东京,天空依旧清澈透蓝,街头依旧人来人往,没有万人空巷,没有人人自危,大家只是静静地挂着口罩往前走,电车上依旧有睡着的大叔、看漫画的小老头、以及塞着耳机的上班族……我办公室的高桥女士负责对暂时离开东京的人员进行登记,她依然柔软温和地微笑,一丝不苟地指导大家填表。我顺便和她聊起了福岛的核辐射情况,在一段平常的絮叨后,她只轻轻地说,福岛是我的故乡。我看到她有些抽搐的脸,她极力想藏起内心隐忍的情绪。一切如常的东京,只有在这样的细节中,才能触到地震给普通人带来的伤感。

(四)心里都知道自己该怎么做

闾丘露薇在微博里转载了这样一句感想:“日本电视台的新闻特别平静,有信息量却不侵犯个人,有数据却不煽情,有各种提示却不造成恐慌。”其实,并不只有日本媒体,整个日本,表面上也都特别平静。

地震四天后,东京的生活仍在继续,在街上已很难感受到紧张气氛。虽然许多商店都暂停营业,或提早关店,但80%的公司都还正常上班。在三菱公司工作的朋友儿岛说16、17日由于停电,公司让大家“Home Office”(在家办公),18日恢复正常上班,同事们几乎没有请假离开东京的。“只有一个男同事请了一天假,开车把3岁的孩子送到广岛外婆家照看,自己当天就返回东京了。”

日本人的镇定不能简单地被认为是“对灾难习以为常”,或者“对政府能力太过信任”,事实上,民间对政府的谴责声已不断扩大。日本人相信自己,并且互信,相信自己会守秩序而不会有别人不守秩序。用朋友Kanon的话讲:“日本人虽然心里也着急,但都能理性判断这个事情,心里都知道自己该怎么做。上班时大家也尽量不谈这个话题,避免造成同事间的紧张气氛。”

3月13日,东京电力决定第二天实行“计划停电”。3月14日,东京电力高层出来道歉,说由于民众节电,电力比预想的消费量少,因此昨天所公布的电力中断的地区仍然在继续供电。这只是一件小事,但却是十分典型的日本思维。官方会提前公布十分消极的信息,提醒民众早作准备。他们习惯于未雨绸缪,时刻做最坏打算。1995年阪神大地震时,无论村山政府做什么,都被媒体骂得狗血淋头,民众对待政府,就像消费者对待商家一样严格。现在菅直人政府在核危机面前,也意料之中地被骂,日本记者厉声逼问核电站情况:“3号机组会不会发生燃料棒熔化?”藤本回答:“目前尚不清楚。”记者当即对他吼道:“把话说清楚了!到底会不会?别含混言辞!”

此次地震后,日本人所使用的“急救箱”被我们津津乐道,据说在国内的淘宝网上也成了热销货。日本公司会给每名职员配备一个急救箱,就藏在职员的桌子下。里面从饼干到清水,从挖土的手套到保暖的雨衣应有尽有,每两年更换一次。为此,我还专门逛了逛日用品商店,并对日本人的心思细腻缜密再次拜服。急救箱内的物品均以满足衣、食、行、健康、信息沟通等几个最重要环节的应急需求为准,并且还根据年龄、性别、灾害的可变因素等,设计了不同款的搭配。比如有专为小学生设计的“儿童急救箱”,里面备有对儿童头部及身体有保护作用的护具,为减轻重量,录音机、充电器等大人使用的物件也就不需要了;而专为公司职员准备的急救箱,自救药物就会多放一些。我在日本乐天商店里,看到一款最齐备的急救箱,配置了40样物品,总重量5公斤,价格是16800日元,约合人民币约1000元。

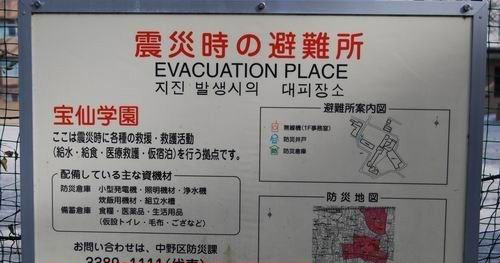

避难常识普及、急救箱准备、屯粮、新闻24小时播报、提前5秒预警等等,这些都是日本人自认为正确理性的避难方式,他们平静地做着这一切,剩下的,便留待命运安排。

(五)地震后,准备这么丰盛的宴席是否妥当

我虽不是基督信徒,但常和朋友阿明去参加千叶市台湾人教会的活动。3月12日,正好是阿明的受洗日。于是地震第二天,我参加了这样一个有特殊意义的受洗礼。

午餐时,大家聊到昨天的地震,牧师指着墙角的三四个大口袋,说里面装的都是打碎的锅碗器皿。“我的大儿子还蛮勇敢,当时抱着11个月的妹妹冲下楼。晚上余震很多,我和我太太就轮流值班,一人先睡,另一人照顾孩子。”

那天牧师特意在餐桌上铺上了漂亮的桌布,摆上精致的器皿,还有三五样台湾小吃,如米糕、凤梨酥。牧师夫人是一位面黄肌瘦、但目光坚硬的中年妇人,她站在餐桌前说:“在今天这样一个日子,准备这么丰盛的宴席是否妥当,我们其实是有考虑的,我觉得每一个活着的人都该继续享受主赐予我们的生命,善待自己才是对主的尊敬,对生命的祝福……”说着说着,牧师夫人泪流满面,话语梗塞起来。随后,她拿出了三包茶叶,说:“这都是好茶,我朋友送给我的时候特意叮嘱,好茶不要送人,留着自己喝。可是生命短暂,谁都不知道明天将会怎样,眼前的好茶和人最值得珍惜。”

台湾高山茶,芳香中有暖意。